|

Vor dem 30jährigen Krieg 110 Mühlen in der Prignitz

1618 sind in der Prignitz 89 aktive Mühlen im ländlichen Raum und 21 Mühlen in den 11

Städten bekannt. Damit versorgten 110 Mühlen 261 Dörfer und Städte der

Prignitz.

Die zunehmende Dichte der alten und neuen Mühlen führte in der zweiten Hälfte des

16. Jahrhunderts mehr und mehr zum Operieren mit Mahlzwang. Das heißt, Bewohner

bestimmter Orte, Ortsteile und Dörfer hatten bei der für sie vorgeschriebenen

Mühle malen zu lassen. Dazu gab es sogenannte Mahlgastlisten, die alle Personen

über 12 Jahre erfaßten. Aus der Personenzahl resultierte ein fester

Getreidebedarf, aus dem sich dann die Steuer für den Müller errechnete.

Der Mahlzwang war genau wie das Mühlenrecht, landesherrliches Recht. Schon

frühzeitig bemühten sich aber die Städte und auf dem Lande der Adel, dieses

Recht vom Landesherrn zu erkaufen oder zu pachten.

Zu den beiden Amtsmühlen bei Lenzen, der zweigängigen Wassermühle und der

1601 vor dem Seetor errichteten „Neuen Windmühle“ mit einem Gang, waren die Stadt Lenzen und die Dörfer Körbitz,

Baekern, Mödlich und Zuggelrade mahlpflichtig. Aus einem Schreiben des Jahre

1693 geht dagegen ausdrücklich hervor, daß in Lenzen die Wahl der Mühle den

Mahlgästen oblag; daß „den Einwohnern freie ‘Cvilkohr’ (Entscheidung) von

Alters zugestanden, in des Hauses Mühlen oder aber in des Herrn Hauptmanns

eigener Wassermühle zur Eldenburg, und andern an- und umliegenden, in- und

ausländischen Mühlen zu malen“.

| |

Lenzen im Jahre 1654 - Stich nach einem Gemälde des niederländischen Malers Adam Pijnacker

Lenzen im Jahre 1654 - Stich nach einem Gemälde des niederländischen Malers Adam Pijnacker

Indes stritten sich mehr die Mühlenbesitzer wegen der Einnahmen, die ihnen verloren

gingen und wegen der zu entrichtenden Abgaben.

Zeitweiliger Mahlzwang wird aber existiert haben, denn es gibt Überlieferungen, nach denen

den Lenzener Bürgern das Getreide gepfändet wurde, daß sie heimlich zur Mühle

am Seetor gebracht hatten, weil ihnen der Weg zu des Amtes Wassermühle am See

zu weit war.

Die Lenzener aber rotteten sich zusammen, überfielen das Lager und „eroberten“ sich ihr

Getreide zurück.

|

| |

|

Nach dem großen Stadtbrand von 1703

1705 erhält der amtierende

Bürgermeister von Lenzen Johann Friedrich Katsch die Vollmacht für die

Verhandlungen zum Erwerb der Erbpacht über des Amtes Mahlmühle (Wassermühle)

und die beiden wüsten Windmühlenstätten.

Am 8. Januar 1706 wird der

Erbpacht-Kontrakt zwischen der Kammer und dem Herrn Hof- und Legationsrat v.

Quitzow über die Wassermühle zu Lenzen und die zu dem Zeitpunkt beiden wüsten

Windmühlenstätten „nebst dem von der letzt eingefallenen Windmühle annoch

vorhandenen Eisen und Steinwerck“ eingeschlossen. Demnach haben vor 1700 neben

der Wassermühle zwei Windmühlen existiert. Darüber hinaus gab es eine Roßmühle,

von der es im Jahre 1700 heißt, daß sie „vor undenklichen Zeiten“ eingerichtet wurde,

und daß diese allein in Notfällen, wenn die Elbe ausgelaufen (Hochwasser) und mit des Hauses (Amtes)

Mühle nicht gemalt werden kann, den Bürgern zugewiesen wurde, „die auch Ire

eigene Pferde darzu getan“. Ihr oblag es offensichtlich auch, die Malz-Metze

einzuziehen.

Weiter berichten die alten Akten: „Es ist bekannt, daß bei Bedarf seit „Menschen gedenken“ auch ein Müller

mit 6 Pferden von Seehausen zur Roßmühle kam und ungehindert den Einwohnern

auch das Malz darin gemahlen hat.

„Der Müller Pawel Blaffert ist auch nicht des Hauses (Amtes) Müller, sondern ein Bürger der Stadt gewesen und

hat den Bürgern mit ihren Pferden in derselben Stadt-Roßmühle Malz gemahlen und

nicht allein in Wassersnot, sondern sooft es ihnen gelegen und sich mit dem Rat

darum verglichen.

Kostenloses Bier für die Ratsherren

„Wie denn auch ein Müller

Peter Reinicke in der Stadt gewohnt und Burgmüller gewesen und den Bürgern

nicht allein in Wassersnot, sondern wenn Malz zu malen war die Roßmühle benutzt

und dafür dem Rat „zu vertrinken“ gegeben.

„Man will (um 1693) auch des

Hauses Windmühle nicht einfallen und vergehen lassen, so hätte man doch in

derselben und auch der Wassermühle an Rogken und Weitzen ohne das Malz der

Roßmühle genug zu malen“. Unsere Bäcker, so heißt es weiter, müssen sonst das

Weizenmehl von Seehausen und anderswoher holen.

Malz und Roggen können nicht gleichzeitig gemahlen werden

„Die Bürger, die Brauhäuser

haben, können auch mit Malz und Roggen zugleich nicht in des Amtes Mühlen

gefördert werden. Denn wenn Malz in die Mühle gebracht, muß eine Flasche oder

Kanne voll Bier dabei sein, darum der Roggen, ob der gleich zuvor dagewesen zu

der armen Leute großer Ungelegenheit hindan gesalzt.“ Oft haben die Leute

deshalb ihren Roggen wieder abgeholt und in die Eldenburger Mühle gebracht.

„Wie denn auch ein armer Mann seinen Roggen in der Amtsmühle gehabt, doch dort

weggekommen. Darüber von desselben Mannes Weib, nachdem sie mit ihren armen

Kindern kein Brot gehabt, zu großer Ungeduld bewogen, und ganz greulich

geflucht und gescholten hat.“

Der Rat hat auch, als die

Roß-Mühle baufällig geworden, zur Ausbesserung und Wiederaufrichtung derselben

Holz hauen lassen, daß aber bei der „erbermlichen Außbrennung“ der Stadt (1703)

mit verbrannte.“ Die Stadt hat aber an alter Stelle die verbrannte Mühle wieder

errichtet. Der ehemalige Standort ist nicht bekannt.

Zu den Problemen, die die

Lenzener Müller seit jeher hatten, gehörte einerseits das Hochwasser, wie denn

im 17. Jahrhundert berichtet wird, daß eine Windmühle vor dem hiesigen Seetor,

„welche, da sie in einer niedrigen Gegend gestanden, bei einem

Elbdeich-Durchbruch ruiniret“, also weggeschwommen sei. Außerdem führte der

Rückstau der Löcknitz bei Elbhochwasser zu dem Problem, daß auch die Flut, die

man damals Mühlenfließ nannte, rückwärts floß und deshalb in der Wassermühle

nicht gemahlen werden konnte.

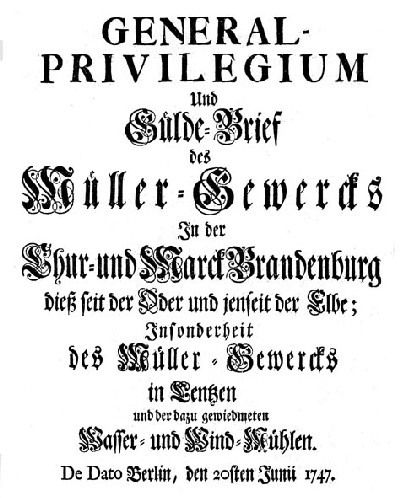

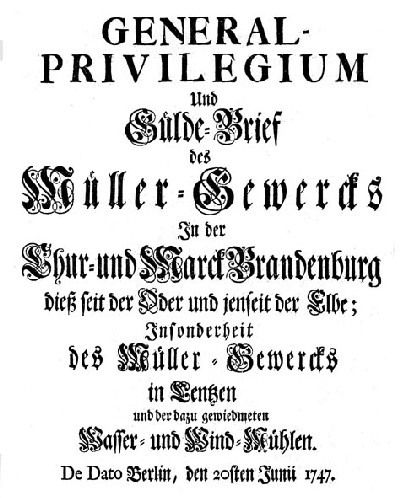

Gildebrief des Müllergewerks Lenzen 1747

Frau Christa Kemski, geb. Gilberg, stellte uns freundlicherweise den Gildebrief des Müller-Gewerks Lenzen aus dem Jahre 1747 zur Verfügung, der interessante Details enthält.

| | |

Gildebrief des Müller-Gewerks 1747

Gildebrief des Müller-Gewerks 1747

Zum Beispiel werden einige neue Privilegien bekannt gemacht, die "zur Verhütung aller Confusion und zur Vermeydung der vorhin so häuffig wegen nichtiger Ursachen angestrengten geldfressenden Processe" beitragen sollen.

Von Lehrlingen wurde verlangt, daß sie lesen und schreiben und wenigstens 5 Stücke aus dem Katechismus "hersagen" können. Die Probezeit eines Lehrlings war auf vier Wochen begrenzt.

Nach Abschluß der Lehre hatte der Geselle zu versprechen, sich "vor liederlicher Gesellschaft, Spielen, Sauffen, Huren, Stehlen und anderen Lastern zu hüten". Danach war er ohne andere "Ceremonien und Possen" loszusprechen.

Ferner wird berichtet, daß derjenige, der beim Gewerk der Müller Meister werden wolle, seinen Lehrbrief, "nebst denen seines guten Verhaltens wegen erhaltenen Kundschaften, Attestatis vorzeigen, auch das er wenigstens vier Jahre auf das Handwerk gewandert, erweisen muß."

|

Auf das Vorzeigen des Geburtsbriefes, der die eheliche Herkunft nachweist, wird verzichtet, weil dieser bereits zur Erlangung des Lehrbriefes vorausgesetzt wird. Im übrigen wurde auch die Soldatenzeit statt der Wanderjahre angerechnet.

Derjenige, dem es an Zeugnissen seines Wohlverhaltens fehlt, muß an dem Ort, wo er Meister werden will, ein halbes Jahr als Geselle arbeiten.

Das Meisterstück, sowohl für Wasser- als auch für Windmüller bestand aus einer Zeichnung sowohl einer Wasser- als auch einer Windmühle mit technischem Ablauf, die in eines Meisters Beisein anzufertigen war. Fehler am Meisterstück durften, wie früher üblich, nicht mehr freigekauft werden, ebenso wurden "die bey dieser Gelegenheit sonst gewöhnlichen Schmausereyen gäntzlich verboten". Wurden dem Meisteranwärter "ohne gegründete Ursache Schwürigkeiten gemacht" so konnte dieser auf eigene Kosten unparteiische Meister als Gutachter hinzuziehen.

Die Gesamtkosten der Meisterprüfung beliefen sich auf 12 Reichstaler, wovon 2 Reichtaler den gesamten Meistern "zur Ergötzlichkeit" zustanden.

Innungsversammlungen

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst, lautet ein altes Müllerwort. Die Bevorzugung von Mahlgästen auch gegen Trinkgeld war bei Strafe verboten.

Aber wer sich von den Müllern bei Versammlungen um mehr als eine Stunde verspätete, hatte 2 Gute Groschen Strafe zu erlegen.

Das Statut von 1747 verbot die früheren "läppischen Ceremonien und Complimenten" wie auch den Alkoholkonsum während der Versammlungen. "Wenn sie zusammen trincken wollen" kann dies außerhalb der Gewerks-Angelegenheiten geschehen, heißt es.

Der Müller als Richter

Vom 30. Juni 1734 liegt folgendes Schreiben vor:

„Seiner königl. Majestät ist

bekannt geworden, daß Müller eine gewisse Jurisdiktion

(Rechtsprechung/Gerichtsbarkeit), der Trauer Mantel genannt, so eine Peitsche

ist, ausüben und sich anmaßen damit nach ihrem Gefallen die Mahlgäste zu

prügeln. Die Magistrate werden gebeten, Untersuchungen anzustellen und

fordersamst Bericht zu erstatten.“

Das Lenzener Müller-Privileg von 1747 verbietet außerdem aufs Schärfste, das Führen von sogenannten "Schwarzen Brettern" und alle "altväterische und theils abergläubische Ceremonien" mit der Innungslade. Sie ist wie jeder andere Kasten zu behandeln, außer, daß sie mit drei Schlössern versehen in des Altmeisters Hause aufzubewahren sei. Die drei Schlüssel hatten der Altmeister, der Beisitzer und der Jungmeister.

1810 Mangel an Windmühlen

Ob die zweite im Jahre 1706

genannte wüste Windmühlenstätte wieder aufgebaut wurde, entzieht sich unserer

Kenntnis. Fest steht dagegen, daß 1810 vom Mangel der erforderlichen Windmühlen

gesprochen wird, „und es kann die eine Bockwindmühle nicht das nötige Brotkorn,

geschweige das Brandtweinschrot und Malz abmahlen, so dass die Einwohner mit

vielen Kosten weit entfernt liegende Mühlen abfahren müssen, wodurch der

Betrieb ihres Gewerbes leidet und das Publicum gefährdet wird.“

Im gleichen Jahr, nämlich am

28.10.1810, wurde in Berlin das „Edikt wegen der Mühlengerechtigkeit und

Aufhebung des Mühlenzwanges und des Bier- und Brantweinzwanges in der ganzen

Monarchie“, §§ 6, 7, 8 veröffentlicht. Dies führte spontan zur Errichtung

vieler neuer Windmühlen im ganzen Land.

| | |

Bockwindmühle vor dem Seetor um 1840

Bockwindmühle vor dem Seetor um 1840

So auch in Lenzen. Es

berichtet die Mühlen-Akte des Magistrats zu Lenzen (Brandenburg.

Landeshauptarchiv Potsdam, Rep.8/Lenzen 55 C) von einer vor dem Seetor

anzulegenden Windmühle im Februar 1811 und, daß sich der Mühlenmeister Johann

Ludwig Rothfahn aus Gartow bewirbt, eine Windmühle auf seine Kosten mit 2 oder

3 Gängen zu bauen; „links vom Damm nach dem Sandfurt zu“ 30 x 30 Schritte.

Desgleichen bewirbt sich der Brauer und Bürger Wilhelm Rohde, der rechts vom

Damm eine Mühle errichten will.

|

| |

|

Ersteigert und bald wieder Pleite

Es wird bis 30 Reichstaler

gesteigert, bis Rothfahn erklärt, eine Holländerwindmühle mit Spitzgang zu

bauen. Darauf erklärte Rohde, ebenfalls statt einer Bockmühle eine holländische

Mühle bauen zu wollen und ebenfalls 30 Reichstaler geben wolle.

Darauf erklärte Kahnführer Ohnesorge er wolle auch eine holländische Mühle bauen und 31 Reichstaler Pacht

geben. - Sie steigern dann bis 40 Reichstaler.

Der in Lenzen bemittelte

Brauer und Grundbürger Rohde erhält für 41 Reichstaler schließlich den Zuschlag

unter den Bewerbern, da er „der annehmlichste“ ist. Er hat die Mühlenprofession

erlernt und auf mehreren Mühlen als Bescheider (Geselle) gearbeitet. „Die

Stelle, wo diese Mühle erbaut werden kann, ist vor dem entgegengesetzten Thor

als wo die jetzt in Erbpacht stehende Mühle des Müllers Wieggreffe sich

befindet und gewiß 400 Ruthen entfernt.“ Mit dem entgegengesetzten Tor ist das

frühere Berg- oder Berliner Tor gemeint. Die Windmühle stand dort, wo die

ehemals Gilbergsche Villa steht. Der damalige Besitzer war vermutlich sowohl

Wasser- als auch Windmüller, sodaß Windstille und Hochwasser seinen Betrieb nur

bedingt einschränken konnten.

Am 16.11.1811 bittet Rohde

jedoch abweichend von seinem Angebot „wegen der hohen Kosten“ statt der

holländischen Mühle doch eine Bockwindmühle mit 2 Gängen (Rheinschen Gang und

Sandgang (Rheinschen Stein und Sandstein)) bauen zu dürfen.

„Da nun bey der Bockwindmühle

(wegen der fast bis auf den Erdboden reichenden Flügel) sehr leicht das

Weide-Vieh zu Schaden kommen kann“ erhält Rohde am 17. November 1811 die

Auflage, daß er ein „tüchtiges Gehäge“ (Umzäunung) anfertigen und erhalten

soll.

Am 21. September 1811

widerruft aber die Stadt ihre Zusage. Am 6. Oktober gleichen Jahres genehmigt

die Stadt jedoch wieder, aber unter der oben genannten Auflage und dem Hinweis,

daß Rohde zu Schaden gekommenes Vieh doppelt zu bezahlen habe.

Der Holzkauf, Eiche und Rüster

und eine Eiche aus dem Unterholz, erfolgt am 30. Januar 1812. Die

Baugenehmigung vom 11. März 1812 wird bereits am 16. März 1812 widerrufen. Die

Gründe für die dauernden Querelen entziehen sich unserer Kenntnis. Schließlich

wird Rohde am 7. September 1812 der Bauplatz von 30 Schritten im Durchmesser

angewiesen.

„An Ort und Stelle fand sich

nun, daß der Mühlen-Schwanz vom Mehlbaum allein 19 Schritt von demselben

entfernt ist“ und man unmöglich näher als 22 Schritt um denselben fahren könne.

Es heißt, daß 45 Schritt um die Mühle inkl. Mehlbaum im Durchmesser, der ganze

Durchmesser 135 Werkfuß (?) plus 15 Schritte für Gehege benötigt würden; dazu

ein Stall von 18 Fuß lang und 12 Fuß breit. (später 30 x 12 Fuß)

Müller Rohde scheint mit dem

Bau nicht glücklich geworden zu sein. Im Jahre 1816 beantragt der Magistrat

Lenzen die Pfändung von Stammholz beim Leuengarten, das Müller Rohde dort

aufgehäuft hat; Wert ca. 300 Taler. Er hat bei der Stadt Holzschulden von 352

Taler und Rückstand der Mühlenpacht von 164 Talern, demnach hat er seit dem Bau

der Mühle noch nie bezahlt.

1818 beantragt Rohde den Bau

einer Roßmühle (wohl Lütkes Grundstück, die spätere Hundeküche der NVA) weil er

in den niedrigen Wiesen oft keinen Wind habe. Die Akte endet ohne Antwort auf

dieses Begehren. Wilhelm Rohde stirbt jedenfalls nicht als Müller, sondern als

Brauer und Branntweinbrenner in Lenzen.

Die Lenzener Mühlen und Müller im 19. Jh.

Die Zahl der Müller und Mühlen

nimmt um die Mitte des 19. Jahrhunderts sowohl in Lenzen als auch in den

umliegenden Dörfern deutlich zu. Im Lenzener Kirchenbuch und in den teilweise

erhaltenen Mühlenakten tauchen folgende Müllerfamilien auf, die den folgenden

Mühlen zugeordnet werden konnten:

1. Windmühle, Holländermühle, Finkenberg links

Fehrmann, Friedrich Wilhelm,

Müller von 1821-1862, danach war er als Mühlenbaumeister tätig. Es folgen seine

Söhne Wilhelm, geb. 1824 und Carl, geb. 1831. In 3. Generation übernimmt den

Betrieb 1892 der 1862 geborene Enkel Ernst Fehrmann, der 1895 als Mühlenmeister

und Bäcker und 1897 nur noch als Bäckermeister tätig ist, weil das billige

Industriemehl den Windmühlenbetrieb überflüssig gemacht hatte.

2. Windmühle, Holländermühle, Finkenberg Mitte

Mühlenbesitzer waren Johann

Schulz 1864-1878 (ursprünglich Holzhändler in Lenzen), dann der aus Gandow

stammende August Busse 1879- mindestens 1885, gefolgt 1890 von August Schalkow.

Da Schulz und Busse nur als

Mühlenbesitzer bezeichnet werden ist davon auszugehen, daß die Mühle

größtenteils verpachtet war.

3. Windmühle, Bockwindmühle, Hechtsfurtmühle, rechts hinter dem ehem. Judenfriedhof

Der 1809 in Lenzen geborenen

Friedrich Jäger ist zunächst Seilermeister in Lenzen, dann aber von 1862 bis

1872 als Mühlenmeister in Lenzen tätig. Zwei Jahre vor seinem Tod übergibt er

1872 die Mühle seinem Sohn, dem Mühlenmeister August Jäger, der sie bis etwa

1883 betreibt. 1885 ist er nur noch als Ackerbürger in Lenzen tätig und um 1890

verkauft er die Bockwindmühle an Günter August Borchard, der sie noch 1914

besitzt.

4. Windmühle, Bockwindmühle, vor dem Seetor

|

| |

Mühle vor dem Seetor 1903

Mühle vor dem Seetor 1903

Der Standort vor dem Seetor

gehört sicher zu den ältesten Windmühlenstandorten in Lenzen. Die nach 1499

gebaute Windmühle des Amtes wird in diesem Bereich gestanden haben. Das älteste

Gemälde der Stadt von dem holländischen Maler Pijnaker aus dem Jahre 1654

existiert im Original nicht mehr. Ein vermutlich danach gefertigtes Ölgemälde

befindet sich in der stadtgeschichtlichen Ausstellung auf der Burg Lenzen.

Dieses diente offensichtlich als Vorlage für einen Stich, der in der Lenzener

Chronik des Dr. Ferdinand Ulrici von 1848 abgedruckt wurde.

Bekannte Besitzer der Mühle

vor dem Seetor waren Wilhelm Rohde ab 1812 und später Christian Lent, der das

Mühlengrundstück 1880 von der Stadt erwarb. Spätestens 1908 übernahm sein

ältester Sohn Ernst Lent als Mühlenmeister die Mühle. Doch auch dieser Betrieb

litt zusehens unter billigem Industriemehl aus Amerika und der Mühle

„Findenwirunshier“ (Neu Kaliß/Heiddorf). Ernst Lent wurde Landwirt und stellte

in den 20er Jahren den Mühlenbetrieb ein. Die Mühle verfiel und wurde

schließlich 1935/36 abgetragen und das Grundstück für 750,- Reichsmark wieder

an die Stadt verkauft.

5. Windmühle, Holländermühle, auf dem Grundstück der ehemals Gilbergschen Villa.

6. Wassermühle, an der Flut bzw. Mühlenfließ

Die 1601 erwähnte Wassermühle

wird höchstwahrscheinlich schon damals am Auslauf des Rudower Sees gestanden

haben, möglicherweise bereits auch früher. Akten aus dem Jahre 1648 wegen

Erweiterung des Mühlengartens belegen jedenfalls diesen Standort.

Nachdem sie im 19. Jahrhundert angeblich abbrannte, wurde sie als Massivbau neu errichtet.

Wenigstens zeitweilig ist

nachgewiesen, daß Wind- und Wassermühle 5. und 6. durch denselben Besitzer

betrieben wurden. So konnte bei Windstille die Wassermühle genutzt werden und

bei Hochwasser und Rückstau der Flut die Windmühle, sofern der Wind ausreichte.

Schließlich haben wir in der Prignitz im Jahresdurchschnitt nur 183 Tage

ausreichend Wind, um eine Mühle zu betreiben. Vier Windstärken sind nötig um zu produzieren, das heißt wenigstens schroten zu können. Erst bei Windstärke sechs und sieben kann optimal Getreide gemahlen werden. Windstille war ein häufiges

Problem der Müller und so stapelte sich angeliefertes Getreide oft lange Zeit

in den engen Windmühlen. Folgende Besitzer der Mühlen 5 und 6 sind bekannt:

1706 in Erbpacht der Herren v.

Quitzow, mindestens 1722 bis 1727 Peter Müller, 1766 wird Johann Mackel als

Erbmühlenmeister von Lenzen und Eldenburg genannt. Durch die Verlegung des

Amtssitzes von der Burg Lenzen nach

Eldenburg im Jahre 1767 ging nicht nur die Burg in Privatbesitz über, sondern

auch die Amtsmühlen gehörten von nun an zum Amt Eldenburg-Lenzen.

Mackels Schwiegersohn, der aus

Wittenförden stammende Sohn eines Oberförsters, Franz Joachim Rochow übernahm

die Mühle 1767 und behielt sie bis zu seinem Tode um 1780. Es folgte 1781 bis

1808 als Mühlenmeister der Wasser- und Windmühle Joachim Ernst Knaack, der die

Witwe des letzten Mühlenmeisters ehelichte, um in den Betrieb zu kommen. Er übergibt

die Mühle aber 1809 an den Müller Wiegreffe und verstirbt als Mühlenmeister in

seines Vaters ehemaliger Mühle in Triglitz. Es folgt ein Mühlenmeister

Bernhardt, der 1834 die Mühle an Rochows ältesten Sohn Friedrich Wilhelm,

geboren 1779, verkauft. Dieser war zuvor in Lindenberg als Mühlenmeister tätig.

Seine Söhne, Friedrich Rochow,

geb. 1809, und Ludwig Rochow, geb. 1814 wurden seine Nachfolger, bevor Wilhelm

Ludwig Thal von 1849 bis 1868 die Mühle übernahm. Als Mühlenmeister folgt

Hermann Rochow, Ludwigs ältester Sohn im Jahre 1871. Schließlich wird Arnold

Grundt von 1867 bis 1879 ebenfalls als Mühlenmeister genannt. Später wird

selbiger Kaufmann in Lenzen und ist nur noch Mühleneigentümer. Welche der

Meister sich auf die Wind- und welche sich auf die Wassermühle beziehen, bleibt

weiteren Recherchen vorbehalten. Schließlich kauft der aus Mecklenburg

gebürtige Wilhelm Gilberg 1891 die „Eldenburger Wassermühle“ am See. Sie wurde

zwischenzeitlich auf Dampfbetrieb umgestellt und später elektrifiziert.

|

Seine Söhne Wilhelm, geb. 1892

und Karl, geb. 1894 setzten den Mühlenbetrieb fort. Karl wurde im „3.Reich“

Bürgermeister von Lenzen und von der Bevölkerung nur „Karl-Ich“ genannt, weil

seine Sätze stets mit „Ich“ begannen. In 3. Generation war Wilhelms Sohn Horst

in der Mühle tätig.

Familie Gilberg wurde 1961 im Zuge der zweiten

Ausweisung aus Lenzen und dem Sperrgebiet ausgewiesen. Die Mühle wurde von der

LPG weiter betrieben.

| | |

|

Billiges Industriemehl führt zum Windmühlensterben

Auf der Katasterkarte vom

Jahre 1881 sind im Bereich Lenzen diese 5 genannten Windmühlen und die zuletzt

beschriebene Wassermühle verzeichnet, davon sind: 2 Holländerwindmühlen auf dem

Finkenberg und 1 Bockwindmühle auf dem Galgenberg (rechts hinter dem

Judenfriedhof). Der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, daß sich die

Galgenberge (Mehrzahl!) von dort aus über das Alten- und Pflegeheim und das

Bahnhofsgelände bis zur Brauerei Schack erstreckten. Weiter gab es 1

Bockwindmühle vor dem Seetor, 1 Holländerwindmühle auf dem Hausgrundstück

Gilberg und 1 Wassermühle, die zu Eldenburg gehörte. Zwei der fünf Windmühlen

von Lenzen gingen noch vor 1900 ein, die anderen drei vor 1920. Ernst Lent mit

seiner Bockwindmühle vor dem Seetor war Lenzens letzter Windmüller.

Anschrift:

Förderverein Historische Bockwindmühle Lenzen e.V., Finkenbergstr. 6, 19309

Lenzen (Elbe),

Spendenkonto: Sparkasse Prignitz, BLZ 16050101, Konto: xxxxxxxxxx,

Spendenbescheinigungen werden ausgestellt.

Georg Grüneberg

| |

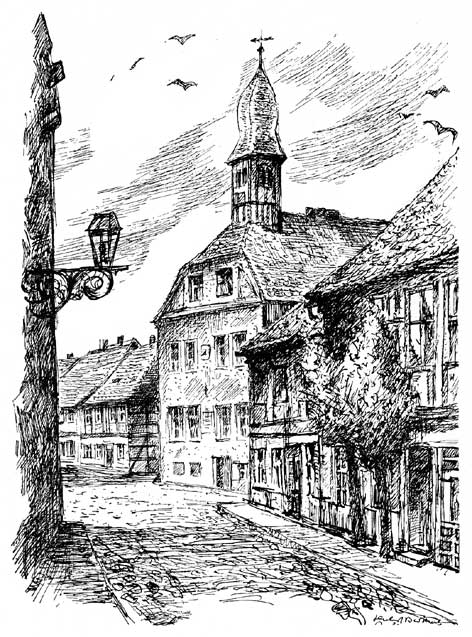

Rathaus - Stich von Herbert Bartholomäus

Rathaus - Stich von Herbert Bartholomäus

Lenzen im Jahre 1654 - Stich nach einem Gemälde des niederländischen Malers Adam Pijnacker

Lenzen im Jahre 1654 - Stich nach einem Gemälde des niederländischen Malers Adam Pijnacker

Gildebrief des Müller-Gewerks 1747

Gildebrief des Müller-Gewerks 1747

Bockwindmühle vor dem Seetor um 1840

Bockwindmühle vor dem Seetor um 1840

Mühle vor dem Seetor 1903

Mühle vor dem Seetor 1903